Ogni volta che si ritrovava seduto sulle sedie a muro del negozio aveva l’impressione di stare in un corridoio invece che in una dannatissima agenzia immobiliare. Gli spazi chiusi di Osaka erano fondamentalmente tutti uguali. Almeno per lui. Appartamenti, bar, negozi, e persino i ristoranti dove si serve il fugu – il famigerato pesce palla velenoso – sembravano essere più simili a delle scatolette piuttosto che a dei luoghi di ritrovo. Claustrofobici contenitori fatti di cemento, legno e carta di riso.

Ad ogni modo, se ne stava seduto lì, aspettando che la signora Noriko gli desse delle indicazioni di sorta sul suo incarico giornaliero. Quando arrivò dall’ufficio del grande boss, Mr. Sakamura, le uniche parole che riuscì a cogliere furono – Ispezione in Dōtonbori. Appartamento in grosso palazzo – poi ci furono un paio di frasi che non riuscì assolutamente a decifrare (aveva isolato qualche vocabolo qua e là. ‘Problema’ era uno. Ed era quasi sicuro di aver afferrato di alcuni ‘sbalzi elettrici’). Cercò di farsi spiegare meglio il succo del discorso ma, ancor prima che potesse capire cosa stesse succedendo, la nanerottola gialla lo aveva spinto fuori mettendogli in mano una chiave e un foglietto senza neanche la premura di un cazzo di domo arigato.

Era in Giappone da quasi un anno e mezzo. Aveva cominciato a lavorare come lavapiatti in un piccolo sushi bar e lì si era conquistato i rudimenti della lingua. Prima di trasferirsi dal vecchio continente non aveva mai parlato una parola di giapponese, così, nonostante il tempo trascorso, aveva ancora delle evidenti difficoltà di linguaggio.

Mentre scendeva i gradini della metro per raggiungere la zona di Dōtonbori – una delle più caotiche della città – il sole stava andando a morire pigramente tra i grattacieli zeppi di formichine laboriose che, di lì a breve, avrebbero abbandonato i loro box e uffici. A quel punto, questi esserini tarantolati avrebbero cominciato la migrazione verso le zone residenziali della città, o si sarebbero semplicemente riversati in quel gigantesco organismo pulsante che erano le vie del centro.

Quando raggiunse la sua fermata nel ‘regno della cucina nipponica’ – o almeno era ciò che recitavano le guide turistiche a proposito del quartiere – c’era già un’oscurità da notte fonda. Le luci delle insegne e dei neon all’interno dei negozi illuminavano a giorno le strade. Nonostante ciò, alzando lo sguardo al cielo, riuscì a vedere il sottile spicchio di Luna che gli sorrideva col sorriso dello Stregatto.

Anche dopo tutto il tempo passato lì, non si era ancora abituato alla città che sembrava non conoscere il concetto di sonno. Ogni gesto, dialogo, scopata mercenaria ed ogni fottuto pasto erano accompagnati da un rumore, da un suono della strada o uno stramaledetto vociare di sottofondo. Non importa quale altissimo palazzo riuscisse a scalare o quanti vetri doppi ci fossero alle finestre: ad Osaka si vive e si muore nel rumore.

E l’insonnia diventa una malattia. Come un linfoma che si aggrappa al tuo cervello rosicchiandolo piano. Pezzo dopo pezzo.

Da quando aveva cominciato a lavorare per l’agenzia Sakamura era stato costretto a rinunciare alla possibilità di custodire una cognizione del tempo regolare. Orari lavorativi che gli permettessero di stabilire un confine netto fra notte e giorno, ieri o domani, erano pura utopia. I padroni incontrastati delle sue ore erano quei due tizi con gli occhi a mandorla e il suo cellulare. Ogni volta che squillava, signorsì, doveva farsi trovare pronto. Per lo più era un lavoro da ritardati. Si trattava di piccole mansioni legate ad appartamenti da affittare o vendere. Ispezioni, controlli ad impianti elettrici, perdite d’acqua da segnalare o prendere misure di spazi a malapena abitabili. Futili lavoretti di manutenzione per rendere decenti gli squallidi buchi che madame dragone e consorte affittavano per cifre ridicole.

Camminando fra banchi di verdure, in mezzo a ragazzini in uniforme scolastica e turisti europei simili a giapponesi in vaticano, nel suo naso si facevano strada violente zaffate di uova marce e frittura. Sapori agrodolci e tanfo di pesce. Ad ogni passo sentiva acuirsi la sensazione di non essere altro che una formica che vaga in un formicaio che non le appartiene.

La stessa impressione che lo schiacciava, inesorabilmente, giorno dopo giorno.

Superò la stazione Nipponbashi e, dalla main street, si gettò nel vicolo dove si trovava il palazzo che Noriko gli aveva indicato sul pezzetto di carta.

Il passaggio dalle luci accecanti della strada principale alla penombra di quelle strettoie simili a cubicoli richiese alle sue cornee qualche minuto per abituarsi.

Entrò nel palazzo e si ritrovò davanti a un gabbiotto che pareva essere una sorta di portineria. Oltre il vetro chiuso vide una gabbia per uccelli finemente intarsiata.

La vista di quello che c’era al suo interno gli fece salire in gola gli involtini che aveva inghiottito un paio d’ore prima: una coppia di passeri del Giappone giaceva sul fondo della voliera in quello che era un plausibilissimo stato di decomposizione.

La zona superiore alle zampe era priva delle piume che giacevano tristemente accanto ai corpi dei volatili. Quello che un tempo doveva essere un blu sgargiante – alquanto insolito – adesso era un cinereo celeste. Una sorta di schiuma, una muffa grigiastra, copriva a chiazze i cadaveri pennuti. La suggestione gli suggerì persino di aver visto qualcosa strisciare.

L’atrio era quasi completamente al buio. Solo una leggera luce color porpora illuminava il gabbiotto. Accucciata su una sedia di bambù giaceva una vecchia. Se ne stava lì, immobile, con lo sguardo rivolto verso i due miseri cadaverini.

– Mi scusi – le accennò bussando al vetro. La cosa parve non interessarle per nulla.

Riprovò – Mi scusi. Dovrei andare a controllare una stanza. I miei padroni (“datori di lavoro” era troppo elaborato per il suo giapponese) devono affittarla –

Anche stavolta il richiamo si perse nel nulla. La donna aveva lo sguardo di chi vive uno stato di allucinazione costante o, alla meno peggio, di catalessi profonda. Bussò più forte sul vetro.

Questa volta ebbe maggior fortuna.

Lei si voltò semplicemente per fissarlo, senza rispondergli. Gli occhi si intravedevano a malapena tanto erano strizzati tra le palpebre. I fondi di bottiglia che reggeva sul naso amplificavano mostruosamente le cornee nero pece e le rughe che segnavano la zona intorno agli occhi.

– Devo passare qualche ora in camera 732. Io di agenzia. Controlla e poi va! – le spiegò gesticolando.

La vecchia tossì sul vetro. Un ventaglio verdastro di schizzi di catarro si schiantò sulla lamina trasparente che li divideva.

Poi sibilò una parola.

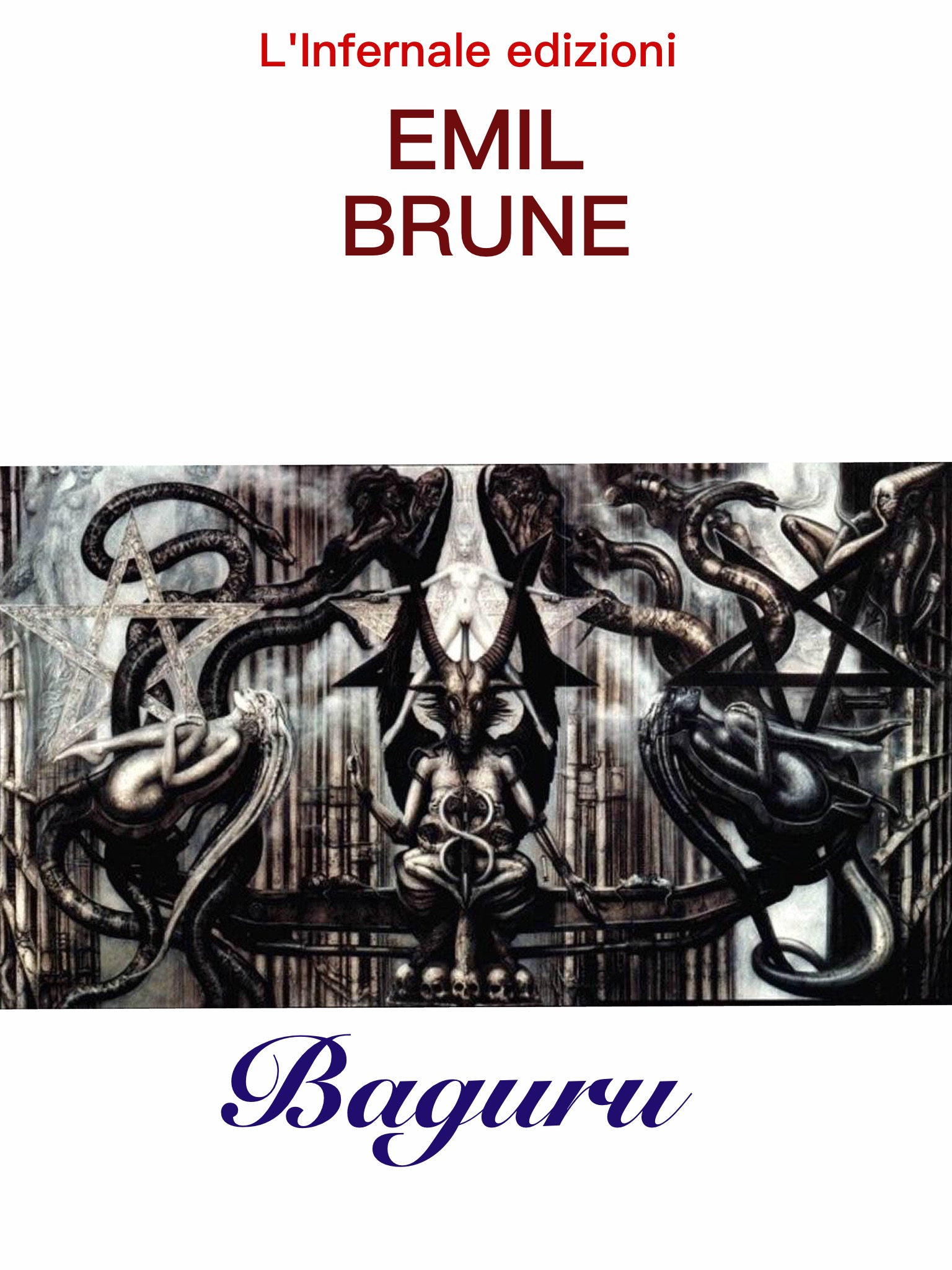

– Baguru – La sua voce era roca, bassa, come se qualcuno le avesse passato della carta vetrata sulle pareti della laringe.

– Baguro? Cosa è Baguro? – gli chiese lui di rimando.

A quel punto, l’adorabile vecchina, da sotto il ciuffo brizzolato che le copriva parte del volto, si produsse in un sorriso figlio di disagio e minaccia.

La donna scandì di nuovo – Ba…gu…ru –

Poi ridacchiò una risata stridula che gli fece correre un lungo – e gelido – brivido attraverso la schiena.

Abbandonata la speranza di avere una risposta vagamente sensata, indagò con lo sguardo dentro il gabbiotto e vide un cartello dove erano indicati tutti i piani, dal primo al decimo.

Doveva arrampicarsi fino in cima.

Mentre si allontanava dalla portineria, la megera continuava ad osservarlo, seguendolo con quello strano sguardo vitreo.

– Vecchia pazza – mormorò avvicinandosi all’ascensore. Ovviamente non funzionava e dovette inerpicarsi lungo la scala. Le luci del tortuoso canalone sembravano imbarazzate per la sua presenza, al punto da tremolare debolmente lasciandolo avanzare in una penombra poco incoraggiante.

Riuscì a resistere – mantenendo un buon ritmo – fino al quarto piano, poi dovette rallentare per via del fiatone. I rumori della strada lo raggiungevano anche lì, accompagnandolo nell’ascesa.

Al quinto distinse chiaramente le grida di una donna che piangeva. Non riuscì a distinguerne il senso ma ne fu straziato.

Al settimo erano già scomparse. Passò davanti alla 666, e percepì un latrato soffocato. Un ringhio sommesso da dietro la porta. Come se un Cerbero infernale fosse pronto ad addentargli una tibia per trascinarlo dentro le profondità dell’inferno.

I gradini lo guidarono velocemente verso il nono. Come giunse sul pianerottolo, volse lo sguardo verso il corridoio a sinistra. A metà strada fra la tromba delle scale e l’angolo in fondo c’era una minuscola figura. Un nano, in una vestaglia di seta rosa e con un cerchietto ornato da uno splendido paio di orecchie da coniglio stava guardando la sua immagine riflessa in uno specchio rotto. Il piccolo uomo, evidentemente, avvertì la sua presenza e si voltò verso di lui. La veste da camera era slacciata, negando all’immaginazione di chiunque osservasse la vista di un membro asinino assiepato in un nero groviglio selvaggio.

Anche da quella distanza riuscì a distinguere le occhiaie scure che segnavano il volto dell’omuncolo che rispondeva al suo sguardo: mai un normo-dotato gli era sembrato di così bassa statura.

Lui, dal canto suo, non aveva mai conosciuto un nano, ma l’ansia e la stranezza di quell’incontro gli fecero capire che non era il momento giusto per farlo. Lo condussero invece verso il livello superiore, aggiungendo peso a una situazione che sembrava ormai irreale.

Come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno.

Arrivò al decimo piano e pensò che un infarto lo avrebbe stroncato se non si fosse fermato per qualche secondo di pausa. Con le mani sulle ginocchia cercò di recuperare una respirazione regolare e, nella stasi del momento, si rese conto – non senza una discreta dose di straniamento – che i suoni della città sembravano averlo abbandonato. Per la prima volta da quando era in Giappone incontrò il silenzio. Qualcuno aveva spento il volume. E lui, onestamente, non sembrò farsi troppe domande su chi fosse stato.

Giunto davanti alla 732, infilò la chiave e aprì di scatto: era un misero buchetto.

Una stanza – neanche troppo ampia – divisa a metà da una parete di carta di riso con la consueta porta a scorrimento. Il wc, solitamente, era sul terrazzino striminzito che completava l’appartamento.

Come mise piede nell’appartamento avvertì un odore acre che pareva essersi inghiottito tutta l’aria del posto. Faticava a respirare. Accese la luce e si diresse verso la parete opposta all’ingresso: voleva aprire l’unica finestra – quella del terrazzo – per cercare di liberarsi di quel tanfo. Nel tempo di quei pochi passi, il puzzo si fece più denso e nauseabondo. Insopportabile. Riuscì a domare – non senza sforzo – un paio di conati che gli esplosero in petto, fece scorrere la shoji e si ritrovò dall’altra parte.

Fu come cambiare dimensione. Avvertiva l’aria ondeggiare di vibrazioni mostruose e irraccontabili. Era come se quel luogo cercasse di respingerlo, farlo fuggire lontano e, allo stesso tempo, avvolgerlo nelle sue spire per inghiottirlo.

Ormai non aveva più controllo delle sue azioni.

Un’entità estranea aveva preso controllo del suo corpo.

‘Percuoti la carne’, gli sibilò all’orecchio.

La luce prese a traballare, quasi avesse il singhiozzo (‘Sbalzi elettrici’, aveva detto Noriko), per poi stabilizzarsi definitivamente.

Riprese il controllo.

Nell’angolo destro della stanza vide un grosso sacco di iuta, chiuso alla sommità da un legaccio di spago nero. – Forse quest’odore mefitico viene da là dentro – mormorò a sé stesso.

Ad ogni passo che fece verso quel fagotto informe pensò di poter sprofondare nel pavimento.

Non era mai stato un cuor di leone.

Lo aprì di scatto, temendo che ci fosse dentro qualcosa di raccapricciante come una bestia in putrefazione o chissà quale altra porcheria nipponica. Era vuoto.

Lo abbandonò nell’angolo dove lo aveva trovato, si girò per raggiungere finalmente la finestra, aprirla, fare il suo dannato lavoro e andarsene da quel posto più in fretta possibile.

Distese tre brevi falcate. Come allungò la mano verso la maniglia, la luce se ne andò del tutto, abbandonandolo nel buio.

Anche lui si spense, rapito per una seconda volta dall’entità che pareva aggirarsi di pari passo con lui nella stanza. Solo le luci di una gigantesca insegna di fronte alla vetrata davano una parvenza di illuminazione rossastra all’appartamento.

Percepì di essere osservato. Lo sentiva nella nuca. Nelle viscere. Anche il cuore correva a un ritmo privo di qualsiasi logica.

Quando si girò, seppe per certo di essere sospeso nel tempo. Raccontare il terrore castrante che provò vedendo ciò che gli si parava davanti è un’impresa che non è concessa nemmeno alle parole.

Ogni fibra del suo corpo urlava, come impazzita. Sentì avvampare il volto e fu scosso da tremiti violenti. Acuminati spilli d’acciaio gli penetravano nelle orbite.

Qualcosa si era rotto, nell’universo. O almeno dentro di lui.

Dove prima giaceva il sacco vuoto, ora si stagliava una figura mostruosa. Alto due metri, un monumentale uomo nudo con una testa di capro lo ghermiva saldamente in uno sguardo di tenebra. La sua mascella si muoveva in silenzio, avanti e indietro, mentre una densa bava verde colava dalla fetida bocca fino al suolo. Il puzzo era lancinante. Come un dolore insanabile o una ferita destinata alla putrefazione.

Fra le braccia, l’essere stringeva quello che, dall’aspetto, pareva essere un bambinetto di quattro anni.

Le sue piccole palpebre erano cucite – puntocroce – con un filo nero e spesso. Il corpo, la testa rasata e anche le braccia erano coperti da graffi, muco e sangue raggrumato. I folti peli del petto della creatura ne avvolgevano il corpo, incoronandolo in un angosciante abbraccio.

Quell’istante durò per sempre. O almeno così sembrò a lui.

Poi avvenne, senza preavviso.

Le braccia del Baguru si aprirono.

Il fanciullo non cadde: rimase sospeso in aria a gambe incrociate. Nel momento esatto della mancata caduta, un tubo di legno cavo – una sorta di didgeridoo – gli comparve davanti al viso. Dalla bocca minuta – attraverso lo strumento tribale fuori luogo – esplose una nota baritonale. Prolungata. Ipnotica.

Gli occhi del capro rimasero sempre fissi su di lui, inchiodandolo lì, in piedi, completamente paralizzato. Nell’oscurità della stanza brillavano rossi come rubini. Sembravano pulsare.

Nella sua testa c’erano solo quel suono, le pupille della bestia e la sua bocca rigurgitante schiuma verdastra. L’odore nauseabondo gli era penetrato nel cervello, come se volesse invadere il suo corpo per insegnargli docilmente qualcosa. Il bimbo seguitava a suonare.

Vibrazioni lunghe e distorte gli perforavano la mente.

“Percuoti la carne”.

“Percuoti la carne”.

Riusciva a pensare solo a quelle tre parole. Senza neppure conoscerne il significato o il motivo per cui continuava a ripeterle a sé stesso. Ogni fibra del suo corpo respirava a tempo del mantra

“Percuoti la carne. Percuoti la carne”

Finché non fu definitivamente perso.

Uscì da quella stanza tre ore dopo esservi entrato. Sbiadito. Completamente prosciugato.

Fu come se non ne fosse mai andato per davvero. O come se lo avesse fatto per sempre.

Non rientrò a lavoro, né al proprio appartamento. Nei mesi successivi si aggirò come uno spettro per la città vivendo in strada e cibandosi di spazzatura, ormai ridotto a guscio vuoto. Poi, semplicemente, scomparve. In seguito, si rincorsero le storie di un essere con la testa di capro che errava per Osaka portando in grembo uno strano europeo con gli occhi cuciti.

Percuoti la carne per il Baguru che verrà per te.

Emil Brune.